- 大橋海人夫妻が教えてくれる、海辺の素敵な暮らし 【特集】03_誇りは、細部に宿るVol.1

- 2025.06.16

見えない部分にこそ、想いが溢れる。大橋海人さんがこだわる“日本製”には、作り手の哲学と誇りが詰まっている。手に取るたびに伝わる、その確かな温度。

日本から世界へ。海の向こうの波と文化に触れながら、サーファーとして、そしてクリエイターとして歩んできた、大橋海人さん。彼が大切にしている価値観のひとつに「日本製」がある。それは単なる品質への信頼ではなく、そこに宿る“人の想い”や“哲学”への敬意に根ざしている。

「日本製のものって、見た目の美しさだけじゃなくて“中身”がちゃんとしてるんですよ。使ってみるとわかるんです。細かいところまで考えられていて、使う人のことを想像して作られているからこその、美しさがある」

大橋さんはこれまで、世界中の海を旅し、さまざまなプロダクトに触れてきた。ウェットスーツひとつとっても、日本製と海外製では明確な違いがあるという。素材が同じでも、仕上げの精度や細部の美しさに差が出るのだ。

「たとえば縫製のラインや接着剤の塗り方。日本製は本当にキレイで、ラインも真っ直ぐ。一方海外製は、ボンドがはみ出ていたり、仕上げが雑だったりすることもある。見ただけで、丁寧に作られているかどうかがわかるんです」

現在、大橋さんは自身のブランド『Lordish Behavior(ローディッシュビヘイビア)』のディレクターとして、国内でつくられたアイテムを世界に発信している。“日本から世界へ”をテーマに、ものづくりへのこだわりと自分たちらしさを大切にしている。実際に完成した製品は、海外の仲間たちにも届けられ、「日本製は本当にクオリティが高い」と高評価を得ている。

「よくあるものを真似するんじゃなくて、自分たちならではの視点を形にしたい。たとえばボードケースでも、ファスナーの動かしやすさやグリップの形状といった細かい部分にこだわっています。そういうディテールにこそ、ブランドの個性が出ると思うんです」

そして、その“ちょっとした違い”を形にできるのが、日本の職人の力だ。

「細かい要望にも応えてくれて、それを高い精度で実現してくれる。しかも“それ、面白い”って前向きに受け止めてくれるんです。日本のものづくりには、柔軟さと挑戦心が感じられます」

彼が大切にしているのは、“流行っているから”、“安いから”ではなく、“ちゃんといいもの”を選ぶこと。長く愛されるもの、使い手の暮らしに寄り添うものはなにかを見極める。そうしたプロダクトをつくるために、手間も時間も惜しむことはない。

「丁寧につくられたものって、ずっと使いたくなるし、大事にしたくなる。思い出や気持ちとして残っていく。そういうのが、ものづくりの価値なんじゃないかなと思うんです」

目に見えない魂が宿ったプロダクト。職人の手から生まれたその一つひとつが、大橋さんの活動を支えている。

「日本製を選ぶのは、品質や技術の問題だけじゃない。その背景にある“人間らしさ”に惹かれているし、自分もその一部になれている気がするんです」

海で培ってきた感性と、日々の暮らしの中で積み重ねてきた実感。そのすべてが、彼のプロダクトに息づいていた。

01 made of Organics

優しいケアのかたちを歯ブラシに込めて

毎日のケアだからこそ、本当に信じられるものを。そんな発想から生まれた歯ブラシは、日本初のホワイトニングサロンと共に、歯と歯ぐきの健康を考えて開発。小さなヘッドと持ちやすいストレートハンドル、そして歯周ポケットにまで届く極細毛が、やさしく確実に汚れをオフ。毎食後のベーシックケアに、家族みんなが安心して使える一本。だれかを想う気持ちが、毎日の習慣をやさしく変えてくれる。メイド オブ オーガニクス×ティースアート デイリー歯ブラシ ¥495

02-03 whipp

肌に沁みわたる、静かなこだわり

澄みきった潤いは、沖縄・久米島の海洋深層水から。ミネラル豊富なその水に、国産のシークワーサーや椿、茶など、サスティナブルな植物オイルを重ね合わせて。日本の技が引き出した、水とオイルの絶妙なバランス。素材本来の力を損なわないよう、すべてを手作業で丁寧に仕立てたスキンケア。繊細なミストがふわりと肌を包む“化粧水”、なめらかに浸透する“ 美容オイル”が、内側からうるおいを届けてくれる。ミキシング オイル 30ml ¥4.840、03_ミキシング ローション 100ml ¥3.960

04 NEMOHAMO

植物の根から葉まで。肌に届く、命のめぐり

植物の根、葉、茎、実。そのすべてをまるごと使った“全草エキス”。オーガニックコスメとして、自然の力を余すことなく肌へ届けたいという発想から、このクレンジングオイルは生まれた。対馬で農薬不使用で育ったオタネニンジンをはじめ、国産の植物を自社農園で丁寧に育て、低温真空抽出法で栄養を壊さずエキス化。肌をつっぱらせず、メイクオフのたびにしっとりとうるおいを与えてくれる。洗うという行為が、肌を満たすケアになる。クレンジングオイル 120ml ¥4.180

05 QUON

しっとり、でも軽やか。心まで潤う2層の恵み

海洋深層水と植物の恵みだけで肌を満たす2層式のオイルインローション。佐賀県産のホーリーバジルや、奈良県産の大和茶の成分をたっぷり含んだ植物オイルが、肌をしっとり、やわらかく整える。お風呂上がりにこの一本で、毎日のスキンケアをより自由に、心地よくしてくれる。シトラスとフランキンセンス、ヒバが織りなす爽やかで奥深い香りに包まれて、肌と心がふわっとほどける感覚に。ヴァーナライザーボディオイルインローション 120ml ¥2.970 / クレヨンハウス

06 Soel

植物の力を、まっすぐ肌へ。洗うたびに、素肌が深呼吸する

福岡県久留米市の職人がスリランカ産のセサミを昔ながらの石臼を用いて、15℃前後の低温でゆっくりと搾り出したオイル。その希少な一番搾りの植物の生命力、国産の酒粕など自然の恵みを贅沢に使い、釜炊き製法でじっくりと作られた洗顔料。きめ細やかな濃密泡が肌をやさしく包み、必要なうるおいはそのままに、すっきりと洗い上げる。心までほぐれるようなグリーンティの香りに包まれ、洗うたびに素肌が深呼吸するような、やさしいスキンケアを。生せっけん 100ml ¥3.400

01 OSAJI

肌が揺らぐ日も、光からやさしく守る

肌が敏感な日にも、自然と戯れたい。揺らぎ肌へも穏やかに寄り添う日焼け止めがこちら。紫外線から守りながらも、肌に直接触れないよう酸化チタンをコーティングし、負担を軽減したシンプルな処方。石けんで落とせる心地よさも、毎日のケアをやさしく整えてくれるはず。健やかな肌と暮らしを思い描き、必要なときにそっと差し伸べられる、小さな想いやりのような存在。日常に欲しいやさしさがここにはある。センシティブ スキン UVプロテクト ローション SPF 28 PA+++ 40ml ¥2.750

02 DAMDAM

ゆっくりに価値をおく現代に寄り添う肌ケア

日本の美しさは、日々の所作や小さな習慣に宿るもの。そんな哲学から生まれたバームは、乾燥や肌荒れをやさしく和らげ、季節の変化にゆらぐ肌を静かに整えてくれる。ツヤを与えるヴィーガン処方は、敏感な肌にもやさしくなじみ、ふわりと香るラベンダーが、不安な心まで包み込む。肌を守り、潤いを届けながら、丁寧に生きるということを思い出させてくれる一品。ひと塗りの時間が、慌ただしい毎日に“静止のひととき”をもたらす。リトルワンダーリップ&スキンバーム 8g ¥3.080

03 SUMIDAY

“わたしがなごむ日”をヘアケアからはじめよう

ヘアスタイリストで毛髪診断士のshucoさんがプロの目線でこだわり抜いたヘアバーム。浮き毛やアホ毛も自然にまとまり、固めずやわらかに仕上げる。オーガニックのツバキ油やオリーブ油が髪にうるおいとツヤを与え、スタイリングとケアを同時に叶える処方。肌に触れても心地よいやさしさで、顔まわりはもちろん、リップやネイルケアにも使えるマルチユース。日々の小さな“整う”が、心をそっとゆるめてくれる。ヘアバーム ナチュラル 15g ¥2.970 / コスメキッチン

04 SELF REFLECTION

夕暮れの庭を歩くように。ふわりとまとう、やすらぎ

アルコールを使わず、水と植物性オイルをブレンドした処方は、軽やかでみずみずしく、それでいて奥行きのある香りを叶えてくれる。長野県のワイナリーで育てられたシャルドネの果実から抽出したエキスや、オーガニックハーブが、心と肌をやさしく整えてくれる。「トワイライト ガーデン」は、レモンの透明感から始まり、ジャスミン、チューベローズ、そして深いウッディへ。日常に静かな余韻を添える。ザ フレグランス トワイライト ガーデン 50ml¥3.300 / コスメキッチン

05 AINOKI

森のめぐみを眉にそっと。整えるたび、深呼吸

森の中で深呼吸するような、やさしい時間を眉にも。天然由来成分83%のアイブロウマスカラは、眉毛に自然な立体感とツヤを与えながら、アイブライトやカレンデュラなど森が育んだ植物エキスで、同時にケアも叶える。グロッシーなフレッシュグリーンは、ソフトな印象をつくり、男性のひげにも使えるユニセックスな処方。動物実験を行わず、すべての成分もヴィーガン対応。自然を尊びながら、美しく整える。そのやさしさが、眉から始まる。アイブロウフィクサー 雫 5g ¥2.750

UNION LAUNCH

かたちにするのは美しさよりも誠実さ

時代に流されない“本物”とは何か。職人とともに丁寧に向き合いながら生まれる一枚の服には、素材、縫製、デザインすべてにおいて確かな技術と想いが宿る。オーガニックコットンを使用したバスクシャツは、三子糸で織られた吊り編みの天竺素材。洗うほど目が詰まり、よれにくく、着るたびにフォルムの美しさが際立つ。仕立ては山形の大石メリヤス。服というプロダクトを超え、作り手・売り手・着る人すべてをつなぐ、新しい“共同体”のかたち。バスクシャツ ¥28.600 / ロンハーマン

【Profile】

大橋 海人

1992年、神奈川県生まれ。17歳でJPSAデビューを果たし、2015年にWSLジャパンのリージョナルチャンピオンになる。現在はフリーサーファーとして国内外で活躍し、サーフシーンに新たなムーブメントを生み出している。

大橋 イザ

1993年、群馬県生まれ。モデルとして活動後、2021年にプロサーファーの大橋海人さんと結婚。得意の料理は海人さんもご満悦の腕前。サーフィンの撮影を手伝うこともたまにあるそう。

photography _ MACHIO hair&make up _ TAKESHI special thanks _ THE VIEW KAMAKURA

【バックナンバー】

01_飾らずにいられる、ふたりのあり方

02_その波は、未来につながっている

>>特集の続きは誌面でご覧ください。

「SALT…Magazine #04」 ¥3300

サーフィン、暮らし、生き方、そして思考をより本質的なものへと回帰。シンプルで持続可能な在り方を追求することこそが、真の豊かさにつながる。

<Contents>

⚪︎Burleigh Single Fin Festival

⚪︎未知なる領域へ̶̶ サーフィンの新境地

⚪︎シングルフィンを愛する10人のインタビュー

⚪︎STILL AND TRUE

⚪︎笹子夏輝 ~カリフォルニア・スタイル巡礼の旅

⚪︎サーフィンによるマインドセットのススメ

⚪︎Stories Behind the Waves

⚪︎今を生きるサーファーたちのダイアログ

⚪︎世界の果て、南ポルトガル・サグレス

⚪︎Column _ Miyu Fukada

オンラインストアにて発売中!

TAG #AINOKI#DAMDAM#made of Organics#NEMOHAMO#OSAJI#QUON#SALT...#04#SELF REFLECTION#Soel#STILL AND TRUE#SUMIDAY#UNION LAUNCH#whipp#大橋海人

うねりの季節をまたいで、半島を南へ

バハカリフォルニアには、大きく分けて2つの波がある。夏、南半球から押し寄せるスウェル。そして冬、ハワイから届く北のスウェル。何千年、何万年と繰り返されてきたであろうこの周期が、半島の海岸線を削り、いまの姿をつくり上げてきた。そのほとんどは、護岸工事や港の建設による地形変化の影響を受けることなく、ありのままの姿を保っている。僕らがバハを南へ下り始めたのは、すでに10月に入っていた。南うねりが落ち着き、北うねりが次第に強まりはじめる季節だった。

「頼む、もう一発だけ南うねりが届いてくれ!」

バハといえば、言わずと知れたスコーピオンベイ。そこに照準を合わせ、僕らは南下していた。バハのブレイクは無数に点在している。だが、その多くはメインのハイウェイを外れ、未舗装路を進んだ先にある。1988年式の僕らのヴァンで、本当に辿り着けるのか? それは行ってみなければわからない、ひとつの賭けだった。

道中、至るところに牛の姿が。夜に運転してはいけない理由のひとつは、彼らがふいに道に現れるからだ

途中寄り道をして、バハ最高峰の山、Picacho del Diabloへ

エンセナダの町を越えた瞬間、一気に大自然が広がる。乾いた空気と褐色の山々を貫く一本の道。まさに思い描いていたバハの風景だった。途中で道を折れ、海岸線へ向かう。すでに視界の先には海が見えているのに、路面状況が悪く前へ進めない。結局、来た道を引き返し、回り道を余儀なくされた。

今度は太陽との闘いだ。明るいうちに目的地へ到着したい。そんな焦りが、握ったハンドルをじっとりと湿らせる。誤算も予定のうちに入れておかなければ、大変なことになる。それを初日で学んだ。到着したときにはすでに日が暮れていた。危険だとわかっていながら、ワイルドキャンプをして翌朝を待った。

翌朝、ポイントに到着すると、わずかではあるがサーフィン可能な波が割れていた。サーファーは僕らのほかに、たった一人。混雑とは無縁の世界。波が整っていく様子を眺めながら準備をし、パドルアウトする。上から見ると小さく見えた波も、実際に入ってみるとセットで腹ほどのファンウェーブだった。夕方になると風が落ち着き、うねりもわずかに強まり、コンディションはさらにクリーンになる。サンセットを眺めながら、ひとりだけのセッション。テイクオフした瞬間、いつもとは違うラインが描ける。そこにあるのは波と自分だけ。何にも縛られずることなく、波と融合した魂のダンスだった。

比較的アクセスしやすいロケーションながら、無人で割れ続けるライトハンド。目の前には宿もあり申し分のない条件が揃う

何もない場所で迎えたキャンプ初日。ガイドブックには“危険エリア”とあり、夜は深くは眠れなかった

ここは昔小さなフィッシュキャンプと呼ばれる場所で、家が4軒建ってたことが名前の由来になってる

そこからさらに南へ車を走らせ、次のポイントへ向かう。ここもまた無人の波。岬に沿って巻き込むようにブレイクするライトハンドだ。小さく、ゆっくりと割れていくその波は、ロングボードに乗る妻にとって、まさに楽園のようだった。この先も、こんなポイントがずっと連なっているのだろうか。想像するだけで、思わず笑みがこぼれる。サンディエゴに到着したあの日、バハへ向かう決断をした自分たちを、いまなら心から褒めてあげたい。

未知への恐怖ほど、人を縛るものはない。その先に幸せがあるかもしれないことすら知らず、恐れはしばしば真逆の力となって心を支配する。人生の縮図のような濃密な経験を、いまこの瞬間に実感できていること。それ自体が、何よりの幸せだ。

ただ波に乗るだけではない。サーフィンを通して、生き方のヒントを学ぶ。その姿勢こそが、サーファーの神髄なのではないか。

バハの旅は、まるでクエストのようだ。ことあるごとにイベントが発生する。何百キロもガソリンスタンドがないエリア。土砂崩れで通行不能になる道。カルテルが活発な地域――。すべてが現在進行形で変化し、ガイドブックの情報すら追いつかない。だが、このクエストをクリアした先には極上の波が待っている。そんな期待に胸を膨らませながら、今日もまた南へと進んでいく。

バハでも名の知れたブレイクのひとつだが、シーズン終盤ということもあり、海にいるのは僕らだけ

腰腹サイズのメローウェーブ。バハはハードなのではと構えていた妻にとって、ここはまるで楽園のようなブレイクだった

世界で3番目に星が美しく見えると言われるSan Pedro Martir。バハの荒野を登った先に森が広がる、知る人ぞ知る穴場スポット

TAG #Ride of a Lifetime#ヴァンライフ#サーフトリップ#古川良太#連載

- 【特集:Ocean People】海から始まるストーリー/29_サマラ・クリブ

- 2026.03.02

海と繋がり、自分の中の好きや小さなときめき、そしていい波を追い求めてクリエイティブに生きる世界中の人々、“Ocean People”を紹介する連載企画。彼らの人生を変えた1本の波、旅先での偶然な出会い、ライフストーリーをお届けします。

Profile

Samara Cribb サマラ・クリブ

ゴールドコーストを拠点に活動するサーファー/クリエイター。海とともに育ち、マーケティング、フリーランス、スーパーヨットでの仕事を経て、あらためて“創ること”を軸に据えた。現在は、自身のクリエイティブな世界をさらに広げている。

あなたのことについて教えて

生まれ育ちは、バイロンベイの少し南にあるエバンズヘッドという小さな海沿いの町。のんびりとしたスローな空気が流れる、静かな田舎町。三姉妹の末っ子で、男の子がいなかったから、父にとって私たちは「サーフィンをさせるしかない存在」だったんじゃないかな(笑)。

毎週末のようにサーフィンの大会へ連れて行かれ、気づけば自然とサーフィン中心の生活ができあがっていた。まだ幼くて深く考えることもなく、ただ遊びの延長のような感覚でやっていたのを覚えている。三姉妹みんな一度はサーフィンをしていたけれど、続けたのは私だけ。父にとっては、きっと最後の希望だったんじゃないかな。今でも会うたびに「まだサーフィン続けてるのか?」って聞かれる。

子どもの頃は自転車で海へ向かい、毎日暗くなるまでサーフィンしてた。町はとても小さく、誰もが顔見知りで、道を歩けば何人もの人に声をかけられる環境。どこへ行っても誰かが見守ってくれているような安心感があった。その空気が大好きだった。

高校を卒業して20代に入る頃、少し物足りなさを感じるようになり、「もっとエネルギーがあって、刺激のある場所へ行きたい」と思い、ゴールドコーストへ引っ越したの。そして、いまはここが拠点。

大学を卒業してから、マーケティングやクリエイティブ、コンテンツ制作の分野で仕事している。大学では幅広く学べそうなビジネスを専攻し、自然な流れでマーケティングの道へ進んだ。19歳のとき、地元のスキンクリニックでSNSやコンテンツ制作を任せてもらうチャンスをもらった。当時は完全にゼロからのスタートで、ハイパーリンクの意味すら分からなかった。でもオーナーが一からすべて教えてくれて、その経験が今の土台になっている。20歳のとき、「自分でもできるかもしれない」と思ってフリーランスとして独立。周囲から「それは仕事にならない」と言われながらも少しずつクライアントが増え、気づけばフルタイムのような働き方になっていた。だけど22歳のとき、パソコンに向かい続ける生活に物足りなさを感じ始めて。もっとリアルなつながりや新しい刺激が欲しくなり、思い切ってマーケティングの世界を離れて、スーパーヨットの仕事へ飛び込んだ。そこで気づいたのは、「創ること」は自分にとって欠かせないものだということ。忙しさの中でクリエイティブな時間がなくなると、心のどこかが少しずつ削られていく感覚があった。いまはデザインをしたり、新しいアイデアを形にしたりする日々に戻り、心から満たされている。

サーフィンを始めたきっかけ

サーフィンを始めたのは、地元のエバンズヘッド。正直に言うと、サーフィンをしなかったら他にやることがあまりなかった、というのも理由のひとつ。父はいつも海に連れて行ってくれて、彼の友人たちもみんな私を知っていて、「また明日も海でね!」って声をかけてくれる。そんな環境の中で、自然とサーフィンが当たり前になっていた。そこから、地元や近くの大会に出るようになった。女の子同士でサーフィンをする感覚は、ゴールドコーストに来てから初めて知った。それまでは男の子たちと一緒に大会に出たり、一人で海に入ったり、父とサーフィンすることがほとんどだったから。ゴールドコーストはまったく雰囲気が違う。女の子のサーファーが自然に主役になれる場所、そんな印象。メインはロングボードで最近はミッドレングスにも挑戦している。少し前にインドネシアへ行ったときも、ミッドレングスだけを持っていった。

これまでいろいろな場所で波に乗ってきたし、これから行きたい場所もたくさんあるけれど、世界で一番好きなのは、クーランガッタのレインボーベイ。家から5分の場所に、世界で一番好きなブレイクがあるというのは本当に幸せなことだと思う。オーストラリア中を旅しながらサーフィンもしたし、西オーストラリアの海もとても美しかった。でも、ロングボーダーとして選ぶなら、やっぱりレインボーベイ。透き通った水、海へ向かう道から見えるスナッパーロックスからキラまでの景色。サンライズやサンセットの時間、海がやわらかな色に溶けていく瞬間。胸がきゅっとなるような、現実とは思えない景色。

もう一つ特別なのは、ロンボク島にあるエカスという小さなブレイク。次に行ってみたいのはモロッコとコスタリカ。

ゴールドコーストでの暮らし

小さな町で育った私にとって、大都市のシティライフはどこかしっくりこなかった。今でも自分の中には、あの小さな町の空気がちゃんと残っている気がする。少しストレスを感じた日は、ただ静かにビーチに座っていたくなる。地元を離れたばかりの頃は、今までにない忙しさや刺激を求めていた。でも時間が経つにつれて、本当の落ち着きや幸せは、静かな海辺で過ごす時間の中にあるんだと気づいた。ゴールドコーストのいいところは、その両方があること。仕事のチャンスや新しい出会いがある一方で、ひとりでビーチに座ってコーヒーを飲みながらぼーっとできる静けさもある。そのバランスがちょうどいい。

ここに住んでいる人たちは、「働くために生きている」というより、「ちゃんと暮らすためにここにいる」という感じがする。ブリスベンやシドニーへ行くと、都会のエネルギーに圧倒されることもあるし、人生が仕事中心に回っているように見えることもある。でもここは、平日の朝でも海沿いを歩けば、ランニングしている人、トレーニングしている人、ビーチでのんびりしている人がいる。その景色を見るだけで、自分の神経もすっと整っていく。自然と深呼吸したくなるような場所。

海、自然との関係

サーフィンは、私にとってある意味“瞑想”みたいなもの。正直、静かに座ってする瞑想はあまり得意じゃない。頭の中はいつも忙しいし、「もっと上手くなりたい」とかいろいろ考えてしまう。でも海に入ると、不思議と余計なことが消えていく。2時間くらい海に浮かんで、誰とも話さず、ただ波を待つ時間。それは自分と海だけの時間。すごく静かで、でもちゃんと生きている感じがする。

海に入って後悔したことは一度もない。たとえ思うように波に乗れなかった日でも、海から上がる頃には必ず「入ってよかった」と思えている。海は、ほかではなかなか得られない深い静けさをくれる。同時に、海の力を絶対に侮らないようにしている。特に海のそばで育っていない人や初心者の人は、そのパワーを甘く見てしまうこともあると思う。大きな波、カレント、潮の流れ、風。完全に自然のエレメントの中にいるということ。

「今日はコントロールできてる」って思った瞬間に、まるで海が「考え直しなさい」と言わんばかりに、一瞬で打ちのめされることもある。だから自分は、海の“上”に立っている存在ではなく、海の“下”にいる存在。海に入るたびに、謙虚さを思い出させてもらっている。

人生に欠かせない3つのもの

一つ目は、ビーチや海のそばにいること。どんなに条件がよくても、そこに海がないなら選ばないと思う。それくらい、海は人生の前提。

二つ目は、体を動かせること。スーパーヨットで働いていた頃、自分だけの静かな時間がほとんどなく、思うように運動もできなかった。そのとき初めて、体を動かすことがどれだけ自分の心とつながっているかを実感した。動けないことは、想像以上にメンタルにも影響していた。

三つ目は、コーヒー。これはもう、シンプルに欠かせない存在。朝の一杯で、気持ちがちゃんと整う。

今後の夢と目標

まだ若くて、大きな責任がそこまでない今のうちに、できることは全部やってみたい。その一つが、パートナーと海外に住むこと。同時に、仕事のスタイルもきちんと整えたい。自分にとって譲れないものを大切にしながら、落ち着きもあって、でも旅も続けられる。そんなバランスを見つけたいと思っている。

これから何か新しいことに挑戦したい人へのアドバイス

一番伝えたいのは、自分のエゴに邪魔されずに人に話しかけること。たった5分の会話でも、少し素直になって「実はこれ、よく分からない」とか「教えてほしい」と言えるだけで、何かが動き出すことがある。オープンな心で、オープンな姿勢で質問すること。この世の中のすべてを知っている必要なんてないし、そんな人はいない。でも、たった5分の会話が自分の人生を変えることもあるし、もしかしたら相手の人生を変えることだってあるかもしれない。

私自身、新しいことを始めるときは、すでにやっている人に「どう思う?」と素直に聞いてきた。それだけ。

サーフィンも同じで、「準備が完璧に整う日」なんてきっと来ない。だから飛び込むしかない。ずっと岸で座って、完璧な瞬間を待っていても、そんな日はたぶん来ないから。

text:Miki Takatori

20代前半でサーフィンに出合い、オーストラリアに移住。世界中のサーフタウンを旅し現在はバリをベースに1日の大半を海で過ごしながら翻訳、ライター、クリエイターとして多岐にわたって活動中。Instagram

TAG #Ocean People#Samara Cribb#サマラ・クリブ#ビーチライフ#連載

知られたくない海、知りすぎない自由

アメリカより物価は安いと聞いていた。だが実際には、毎日のキャンプ代がじわじわと積み重なり、ガソリン代も高い。気づけば、アメリカをロードトリップしていた時よりも出費はかさんでいた。さらにバハでは、四駆が望ましいとされている。途中には険しい道も多く、車両の整備にもある程度の投資が必要だった。幸い、メキシコのメカニックは古いクルマにとにかく強く、知識があり、工賃も安い。かなりのパーツを交換したが、アメリカでかかるであろう金額の5分の1くらいですんだ。

「ここなら大丈夫だろう」そう思い、節約のつもりで町の無料駐車場に泊まった夜もあった。だが朝方、運転席側のドアを開けようとする音で飛び起きた。

「メキシコは、安全をお金で買う国だ」

バハに入って間もなく、エンセナーダで寿司屋を営む日本人に言われた言葉が、強く胸に刺さった。生活に慣れると、人はすぐに油断する。だが、メキシコはそんな甘さを許してはくれなかった。

ヴァンの修理をお願いしたメカニック。飛び込みでお願いしたのに快く引き受けてくれた

旅の道中では現地の魚を握ることも。エンセナーダに店を構えるお寿司屋さん「村治郎」でもその機会をもらった

国境から南へ1時間ほど下ると、コアなサーファーの間では知られたポイントがある。

San Miguel(サンミゲル)──。

文字だけのガイドブックを頼りに辿り着いたそのポイントは、バハ半島でも屈指のブレイクを誇る。1980年代に未知なる波を求めて国境を越えたアメリカ人サーファーたちによって発見された、メキシコで最初にサーフされた場所とも言われている。現在ポイントの目の前は駐車場兼キャンプ場になり、入口にはゲートが設けられている。地元の人間によって守られたエリアだ。

サイクロンの残りスウェルで、きれいなライトが割れていた。自然とワックスを塗る手が速くなる。手前の大きな玉石と、石の間に潜むウニに注意しながらアウトへ出る。水量が多く、パワーがあり、ほどよく立ち上がりながらスピードよくブレイクしていく波だ。久しぶりにショートボードに乗りたくなった。

有名なポイントは、ベストコンディションの映像をSNSで何度も目にしているせいで、目の前の波に対する純粋な感動が薄れることがある。だがバハには、かつて「海に行くだけでワクワクしていた」あの感覚を思い出させる力があった。未知のブレイクを見つけた瞬間の高揚感は、良い波に乗れた時以上のものになることもある。波を眺めながらマインドサーフィンする、あの感覚だ。だが実際にパドルアウトすれば現実に引き戻され、自分の下手さに嫌気がさすこともある。それでも、この一連の流れごと新しい波と向き合う行為こそが、シンプルで、究極で、僕にとっての最大の営みなのだ。

冬の北うねりで本領発揮をするサンミゲル。沖合にはビッグウェーブで有名なスポットもある

知り合いから教えられなかったらスルーしてたであろうポイント。両方向にブレイクし、手前はビギナーでも楽しめる

別のポイントで撮影をしながらサーフィンしていた時、アメリカ人サーファーに声をかけられた。

「バハは昔のスタイルを大切にしている。SNSには上げないでくれ」

良い波が知られれば、すぐに人が集まり、たちまち有名スポットへと変わってしまう。知られたくない。そして、自分も知りたくない。そこに辿り着くまでは。アニメのネタバレをしてほしくないのと、きっと同じ感覚だ。未知の世界へ踏み込む勇気を持った者だけが味わえる波。サーファーのユートピアは、サーファー自身の手で守られていた。

世界のサーフスポットはほぼ発掘され尽くした現代でもなお、個々による未知の波を探し求める開拓が続いている。バハ半島に直撃しそうなサイクロンの様子を伺いながら、2週間滞在したエンセナーダを離れ、さらに奥へと進んでいった。

美味いタコス屋はスタッフの顔がとにかくいい! 自信が溢れる料理はやっぱりうまい

ワールドクラスの波の目の前でキャンプができる、サーファーにとっては夢の場所

TAG #Ride of a Lifetime#ヴァンライフ#サーフトリップ#古川良太#連載

海と繋がり、自分の中の好きや小さなときめき、そしていい波を追い求めてクリエイティブに生きる世界中の人々、“Ocean People”を紹介する連載企画。彼らの人生を変えた1本の波、旅先での偶然な出会い、ライフストーリーをお届けします。

Profile

Anika McCormack アニカ・マッコマーク

オーストラリア・ヌーサを拠点に活動するアーティスト。サーフィンと旅を通して出合う風景や色、人とのつながりを、どこか懐かしさを感じるレトロな感性で作品に落とし込んでいる。

あなたのことについて教えて

生まれはオーストラリアのメルボルン。5歳の頃に北にあるサンシャインコースト・ヌーサへ引っ越し、今ではここが私のホーム。昨年12月に仕事を辞め、現在はフルタイムでアーティストとして生計を立てることを目指し、日々模索している。

実は数日前に、メキシコへのサーフトリップから帰ってきたばかり。アートのインスピレーションも数えきれないほど受けた。旅はメキシコのサラディタ(La Saladita)から始まり、メキシコシティまで続いた。滞在中はスウェルが少なく小波が続いていたけど、私たちが帰国した途端に良い波が入り始めたと聞いて、また必ず戻りたいと思っている。

サーフィンを始めたのは2年前から。子どもの頃からヌーサに住んでいて、海はいつも身近な存在だったのに、なかなか始めるきっかけがなかった。今のパートナーと出会ったことをきっかけに、一気にのめり込んだ。それからはほぼ毎日サーフィンをするようになり、ヌーサ国立公園に入るのが日常になった。今はローカルシェイパー、Thomas Surfboardの9’4"に乗っていて、新しいボードももうすぐ届く予定。すごく楽しみにしている。

普段は朝4時に起きて、日の出前から海に。帰ってからはアート制作に取りかかり、波が良ければ夕方にもう一度サーフィンをしに行く。とてもシンプルだけど、この生活が本当に好きで、ずっと思い描いていたライフスタイルそのもの。

パートナーと出会ったのは高校生のとき。一緒にサーフィンを始めてから、同じ趣味を持つことで関係がぐっと深まったと感じている。今では話すことも、やることも、ほとんどがサーフィン。彼は撮影にもすごく力を入れていて、それが私のサーフィンの上達にもつながっている。お互いにサーフィンしているところを撮り合うのが最近の楽しみで、サーフィンを通して一緒に成長していけるのが素敵だなと思っている。

ホーム、ヌーサの魅力

ヌーサは、私にとってとても特別な場所。海沿いに広がる小さなサーフタウンで、どこを切り取っても絵になる街だと思う。オーストラリアの他の地域と比べても人々は穏やかで、訪れる人の多くがこの街を好きになる。

サーフシーンもすごく面白くて、私が暮らしているエリアはロングボードにぴったりの波が立つ場所。ヌーサ発祥のサーフボードやサーフアパレル、ブランドも多くて、スタイルのあるサーファーが集まっている。海の中では、優雅にクロスステップやハングファイブを決めるサーファーが多く、海に入るたびに「あんな風に乗れたらいいな」とインスパイアされてる。それが、自然と毎日海に向かいたくなる理由のひとつになっているかも。

プロのロングボードの大会や、ヌーサ・ロングボード・フェスティバルなど、1年を通して色々なイベントがあるのもこの街の魅力。毎年それを観るのが楽しみで、そのたびにロングボードカルチャーの奥深さを感じている。中でもお気に入りのサーファーは、バイロンベイ出身のJosie Prendergast。あのスタイルと、ボードの上での華麗な佇まいは、やっぱり彼女にしか出せないものだと思う。

アートを始めたきっかけ

幼い頃から、アートは常に身近な存在だった。サーフィンを始めてからは特に、サーフトリップで訪れる土地や、海から見える景色や色、人とのつながりが、自然と自分のアートに反映されるようになったと感じている。

最近はレトロなテイストに惹かれており、集中している時は1日で描き上げることもあれば、1週間近くかかることもある。アートはあくまでも“本当に好き”という気持ちの延長線上にあるもの。ビジネスにしたい、有名になりたいという願望はなく、自分にプレッシャーをかけない範囲で続けている。だからこそ長く続き、本当に描きたいものを描けていると思う。夢は、いつか自分の作品で個展を開くこと。

海、自然との関係

海に入っていると、いい意味で思考が停止する。次に来る波や、周囲や海の状況のことしか考えていないから、日常生活での悩みや不安から解放される。たとえ波が良くなくてもパドルアウトするだけで気分が良くなるし、サーフィンは、マインドにもボディにも良い影響しかないと思う。

これから何か新しいことに挑戦したい人へのアドバイス

私が伝えられるとしたら、何事にもポジティブでいること。考え方ひとつで違う方向へ進んでしまうこともある。前向きに、起こることすべてを受け入れる気持ちでいると、最終的には自分にとって必要な形に、きちんと収まっていくはずだから。

text:Miki Takatori

20代前半でサーフィンに出合い、オーストラリアに移住。世界中のサーフタウンを旅し現在はバリをベースに1日の大半を海で過ごしながら翻訳、ライター、クリエイターとして多岐にわたって活動中。Instagram

TAG #Anika McCormack#Ocean People#アニカ・マッコマーク#ヌーサ#ビーチライフ#連載

バハ・カリフォルニア、国境の先で

辺りに漂う下水の臭い。舗装はされているが、穴だらけの道。車窓に広がる景色は砂ぼこりで霞み、国境を越えた瞬間、世界はガラリと姿を変えた。

このロードトリップを計画した当初から、バハへの旅は選択肢のひとつにあった。ただ、8年前のように一人で我武者羅に旅をしていた頃とは状況が違う。今回は妻と一緒だ。その事実が、安全面において簡単に「行く」という決断を許さなかった。

アメリカを南下する道中、バハに行くつもりだと話すと、サンディエゴに近づくにつれて、よりリアルな情報が集まり始めた。ネットに流れてくる情報をすべて鵜呑みにしてはいけない。“メキシコ=危険”というイメージが根強く存在するのは確かだ。だが、メキシコにも普通に生活している人たちがいる。修羅の国に足を踏み入れようとしているわけではない。僕たちは、楽園に向かっているのだ。

国境を越えた道中。右手に設けられている高い柵がアメリカとメキシコとの国境

バハに行ったことがある人たちは、口を揃えてこう言う。「バハは最高だ。また戻りたい」。この一言に、すべてが詰まっている気がした。とはいえ、楽園にも危険な側面があるのは事実だ。約2年前、オーストラリア人2人とアメリカ人サーファー1人が、井戸の中で見つかるという事件があった。旅行者がトラブルに巻き込まれる話を耳にすることもある。だが、それが日常茶飯事というわけではない。守るべきことは2つだけ。陽が落ちたら運転しないこと。管理されたキャンプ場に泊まること。これさえ守れば、ほとんどの危険は回避できると聞いていた。

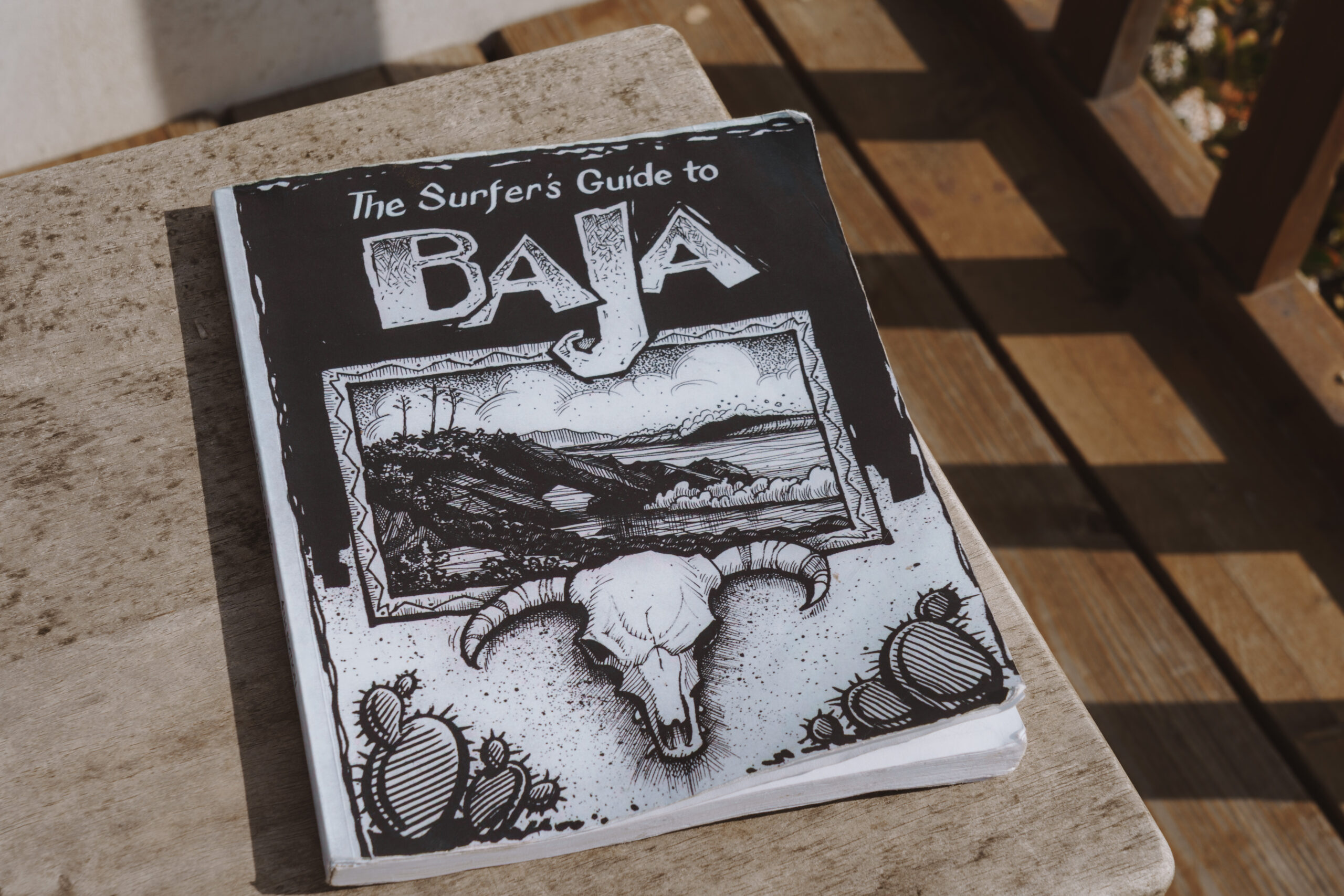

バハ・カリフォルニアは、サーファーの間では秘境とされている。「本当のカリフォルニアは、バハにある」そんな言葉を耳にしたこともある。アメリカとの国境から、南端のカボ・サン・ルーカスまでの直線距離は約1200キロ。日本に当てはめると、北海道の北端から九州の南端までに相当する。その間に、数えきれないほどのサーフスポットが点在している。しかも、その多くが無人波だ。電波が安定しない場所も多く、ナビゲーションは必然的にアナログになる。そのため、アメリカのサーフショップでバハ・カリフォルニアの“バイブル本”を購入した。

サーフフィルムで目にするバハの映像は、ほとんどの場合、場所が明かされない。果てしなく続く一本道、巨大なサボテン、メローな無人波、そしてタコス。危険を顧みずとも、サーファーの欲望を満たすには十分すぎる冒険だ。ようやく、旅らしい旅が始まった。そんな気がした。

バハのサーフスポットを網羅しているガイドブック。古い情報もあるのでアップデートが必要

バハに来て最初のタコス。手作りのトルティーヤと炭火で焼かれた牛肉の香りがたまらない

僕たちは国境を越えた先の町、ティファナをスルーし、途中のタコス屋で腹を満たして、最初のサーフスポットを目指した。K38。高速道路38km地点にあることから名付けられたポイントだ。サンディエゴから車で30分ほどという距離もあり、アメリカ人サーファーにも人気がある。この日はすでに風が入り、コンディションは落ちていた。そのため、先にあるキャンプ場で一泊し、出直すことにした。

翌朝、ポイントへ向かうと波はしっかりと割れていた。目の前のブレイクは少し速そうだったため、左奥のポイントへパドルアウト。北上していたストームのうねりで、サイズは5フィートほど。有名なポイントだけあって人は多かったが、十分に楽しめる波だった。

K38ビーチ。沖合にウニのファームがあるようで、インサイドはウニ地獄になっている

セットの波が手前で掘れ上がるので、タイミングを見計らってエントリー

久しぶりに味わった、まとまっていて力強い波長12秒のうねり

パワーはあるものの厚めの波だった、K38 1/2と呼ばれる次のブレイク

3000円で泊まれるキャンプ場。週末はローカルたちで賑わう

僕たちは、まだ北の玄関口に立ったに過ぎない。この先、どんな世界が待っているのか。鼓動が早くなるこの感覚は、新たな旅への高揚なのか。それとも、拭いきれない危険への恐れなのか。きっと、その両方だ。そんな気持ちを胸に抱きながら、僕たちはさらに南へと車を走らせた。

毎夕見れるサンセットはいつも違う姿を見せてくれる

TAG #Ride of a Lifetime#ヴァンライフ#サーフトリップ#古川良太#連載

- 【特集:Ocean People】海から始まるストーリー/27_ダナ・ハマン

- 2026.02.02

海と繋がり、自分の中の好きや小さなときめき、そしていい波を追い求めてクリエイティブに生きる世界中の人々、“Ocean People”を紹介する連載企画。彼らの人生を変えた1本の波、旅先での偶然な出会い、ライフストーリーをお届けします。

Profile

Dana Hamann ダナ・ハマン

カリフォルニア・サンディエゴ出身。18歳でハワイへ移住し、現在はロンボクとハワイを行き来しながら、サーフィンとセルフアウェアネスを軸にしたリトリートを主催している。

あなたのことについて教えて

生まれ育ちは、カリフォルニアのサンディエゴ。高校を卒業した18歳のときにハワイ・オアフ島へ移住し、現在はインドネシアのロンボク島とハワイを行き来する生活を送っている。ここ3年以上は、サーフリトリートをフルタイムで主催してきた。でも今は、人生やビジネスにおける次のステージを模索する、ひとつの移行期間にいると感じている。

私が開催してきたリトリートは、「サーフィン × セルフアウェアネス(自己認識)」をテーマにしたもの。サーフィンの技術向上やマインドセットに深くフォーカスしながら、自己探求や、まだアクセスできていない自分自身の一部に触れていく時間も大切にしている。ラインナップを共有し、海や自然の中で過ごす時間を通して、参加者同士が正直に心を開ける場所、コミュニティをつくりたいという想いから始めた。参加者は皆、「学び、成長したい」という意欲を持ち、さらに旅という非日常の中で、目の前の体験に集中できる環境にいる。深い対話が生まれるための、完璧な条件がそこにはあった。

オーバーツーリズム、発展が著しいインドネシアのシーンとサーフィンとの葛藤

2025年は、インドネシアやサーフィン業界の変化も重なり、かなり自分の殻にこもっていたと思う。バリと同じように、ロンボクを訪れる人の数が一気に増え、そこに集まる人たちの層が変わってきた。その変化を受け入れるのが、正直難しかった。

昔みたいにローカルフードを食べ、ホームステイに泊まる生粋のサーファーたちではなく、今は温かいお湯が出るお洒落なヴィラに泊まり、アボカドトーストを食べ、西洋的なライフスタイルをそのまま持ち込んでいる人が多い。それ自体が悪いことだとは思わないけれど、今のロンボクは、欧米人に向けてつくられた世界のように感じてしまった。

コロナ以降、サーフィン業界は大きく変わり、ここ数年は過去最高に盛り上がり、収益性も高い時代になった。でも個人的には、その変化に強い葛藤を感じてきた。

私は幼い頃からサーフィンと共に生きてきたから、コロナ後にサーフィンと深い関わりを持ってこなかった人たちが、利益だけを目的にこの業界へ参入してくる姿を見るのは、正直つらかった。もちろん、彼らを責めることはできない。それでも、サーフィンの文化や歴史、エチケット、リスペクト、レガシーを理解しないままビジネスをつくっていく姿を目にすることで、自分自身の情熱が少しずつ削がれていくのを感じていた。

私は、サーフィンが生まれた理由や、文化を超えて大切に受け継がれてきた背景を守りたいと思っている。だから今、この業界の中で「自分はどんな形で存在したいのか」を改めて考えている。SNS的なサーフィンではなく、もっと本質的な部分から人を教育し、インスパイアできる関わり方を探している。

サーフィンを始めたきっかけと、お気に入りのサーフスポット

初めて波に乗ったのは2歳のとき。父親がサーファーで、ボードの前に一緒に乗せてもらったのがサーフィンとの出合いだった。5歳の頃から自分の波にプッシュしてもらうようになったけれど、子どもの頃はサーフィンはずっと「遊び」の一部。本気で向き合い始めたのは12歳くらいから。いとこたちと海で遊ぶときもサーフィンが当たり前で、そこからサーフィンは、私の生活の大部分を占める存在になっていった。

お気に入りのサーフスポットは、ロンボクのタンジュアンビーチ。世界中のたくさんの波に乗ってきたけれど、間違いなくタンジュアンが世界で一番好きな波。次に行きたい場所はモルディブ。最近出会った友人から、モルディブはサーフィンだけでなく、充実したマリーンアクティビティも楽しめると聞いて、近いうちに必ず行こうと思っている。

海、自然との関係

自然の中に身を置くことは、人生で感じてきた中で一番の「自由」を与えてくれる。海で過ごす時間は、ただ気持ちいいというだけでなく、自分の内側や魂の奥まで染み渡るような感覚。体がふっと軽くなり、今この瞬間に意識が向き、心が穏やかになって、どんな状況でも「生きていること」そのものに感謝できるようになる。

たとえ人生で何が起きていようと、どんな課題に直面していようと、体調を崩していても、健康や仕事、家族、ビジネスのことで悩んでいても、海にいるととにかく解放されて自由になれる。その経験を通して、普段の社会の中では見過ごされがちな、シンプルでささやかなことの尊さに気づかせてもらった。水(海)という自然の要素と、これほど健やかで深いつながりを持てていることに、ただただ感謝の気持ちでいっぱいになる。

これからの目標

もうすぐ30歳になあるんだけど、気づけばサーフィン歴は25年以上になる。去年開催したあるリトリートの最中、ふと、これまでサーフィンはずっと“誰かのため”にやってきたのだと感じた。10代から20代前半までは高校のサーフチームに所属し、もともとアスリート気質で負けず嫌いな性格もあって、大会で結果を出すためにスキル向上に集中してきた。それって今振り返ると、外からの評価や承認を求めていた部分が大きかったと思う。

そして20代前半から後半にかけては、ビジネスとしてレッスンやコーチング、サーフリトリートを開催したりして、サーフィンは常に“誰かと共有するもの”だった。30代に入るこれからは、サーフィンを“自分のためのもの”として大切にしたいと、強く思うようになった。もちろん、海の中で人をサポートする仕事への情熱は今でも変わらない。でも久しぶりに、誰かのためではなく、まずは“自分のためにサーフィンをする”ことを優先したいと思っている。

仕事の面では、ここ数年リトリートを開催してきた経験を通して、新しい形のサービスを始めることにワクワクしている。これまで、ガイドやサポーター、ときにはカウンセラーやセラピストのような役割で、人の旅に寄り添ってきた。今はその経験を活かして、本当の意味で人の役に立てる、持続可能なプログラムをつくりたいと考えている。まだ具体的な形は見えていないけれど、必ず形になる気がしている。

あなたの生活に欠かせない3つのもの

海、なんでも話せる友達、そして深いつながりを持てるコミュニティ。

これから何か新しいことに挑戦したい人へのアドバイス

すごくありきたりかもしれないけれど、自分を信じること。私は16歳のときにサーフィンを人生の道として選んだ。そのときは誰も「できる」と信じてくれなかったけれど、何があっても、自分が本当に信じていることや、心から望んでいることに正直でいれば、思い描いていた通りの形でなくても、最終的にはちゃんと辿り着けると思っている。

text:Miki Takatori

20代前半でサーフィンに出合い、オーストラリアに移住。世界中のサーフタウンを旅し現在はバリをベースに1日の大半を海で過ごしながら翻訳、ライター、クリエイターとして多岐にわたって活動中。Instagram

RANKING

-

1

-

28月 17, 2024坂口憲二が目指すライフスタイル「一日でも長く焙煎士、サーファーとして」

-

3

-

412月 9, 2024沖縄のプロサーファー兄妹、宮城和真と有沙。島人(しまんちゅ)に受け継がれるこころ

-

58月 22, 2024滋賀出身のヤングサーファーで構成されたサーフクルー「グンジョウマル・レディオ」とは?

TAG

© SALT… Magazine All Rights Reserved.

© SALT… Magazine All Rights Reserved.