#SALT...#04

- STORIES behind THE WAVES/映像の先に繋がるもの_06 田中未碧

- 2026.02.24

サーフィンは、自然との深い対話を楽しむ文化だ。波の動き、太陽の光、その中で生きるサーファーたち。そこには、瞬間ごとに無限の可能性が広がっている。その可能性を映し出すのが、フィルマーの仕事だ。映像は単なる記録ではなく、彼らの“フィルター”を通して生まれる表現であり、心象風景を形にする、繊細なプロセスでもある。彼らの頭の中には、どんなビジョンが広がっているのか? それぞれの視点を通じて、サーフィンの魅力をどう表現しているのか? 6人のフィルマーの情熱と創造の世界に、少しだけ足を踏み入れてみた。

'90 年代の影響を受けた自由な映像の世界

2024年末にローンチしたサーフフィルム『Alreadynaked』は、これまでの常識を打ち破り、未来の映像を示した。仲間とのリレーションシップで作り上げる作品とは。

映像は“アート”ではなく、あくまでも“ 記録”

未碧(みりゅう)がカメラを手にしたきっかけは、「サーフィン映像を撮りたい」と思ったからではなかった。実家にあったビデオカメラを偶然手にし、何気なく弟のサーフィンを撮り始めたことが、映像制作に興味を抱くきっかけとなった。弟・田中透生(とうい)は11歳の頃から試合に出場し、現在はJPSAやWQS を主戦場に活躍するプロサーファー。その姿を撮るうちに、次第に映像の持つ可能性に気づき、のめり込んでいった。

もともとモノ作りが好きで、家具やサーフボードを自作することを楽しんでいた未碧にとって、映像制作もまた“モノを作る”という感覚に近かった。特に撮影よりも編集作業に強く惹かれた。映像素材を選び、音楽を組み合わせることで自分の感性やメッセージを表現できることに、大きな魅力を感じている。「映像制作の面白さはその過程にある」と語り、作業を通じて感じた空気感や思いを作品に込めることの大切さに気づいたのだ。

映画や音楽、スケートビデオを愛する未碧は、特に’90 年代のカルチャーに惹かれている。その当時の映像や音楽、ファッションが醸し出す自由で反骨的なエネルギーに共鳴し、そこからカセットのビデオカメラや8mmフィルムにも興味を持つようになった。映像制作において最も大切にしているのは、“空気感”だ。映画監督ハーモニー・コリンの作品や、スタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』といった、少し奇妙で奇抜な世界観に影響を受け、それを自身の作品に反映しようとしている。

「映画や音楽、スケートボードの映像を観るとき、『この作品は何を伝えたいのか』を常に考えています。特にスケートの映像は自由な表現が多く、学ぶことが多いです」

映像制作で目指しているのは、「視覚的に新しい体験を提供すること」。親友でカメラマンのレイ(オコレフィルム)と手掛けた『Boys On Analog』では、バリでの旅の模様を映像と写真集で表現。この作品を通じて、映像にストーリー性を持たせることの重要性を再確認したという。また撮影した映像は“アート”ではなく、あくまでも“ 記録”として捉えている。「おしゃれでカッコよく、アートっぽい映像を撮りたいというより、日々の記録を残している感覚で撮影している」と未碧。日常の何気ない一コマを切り取ることで、自然とアート的な要素が加わるのだ。また編集作業においても、その時々の感覚を大切にし、特定のテーマやスタイルに囚われず編集することで、結果的に「アートのような映像」が生まれることが多い。

制作には、弟や友人、カメラマンのオコレフィルム、サーファーでありAlreadynakedで3DCG アニメーションを手掛ける齋藤祐太朗といった仲間たちの協力関係が欠かせない。彼らとの意見交換やコミュニケーションが、新たなアイデアやインスピレーションの源となり、作品に反映される。この協力関係こそが、未碧の映像に独特の魅力を与えている。

「言葉にすると薄っぺらく聞こえるかもしれないですが、仲間とのコラボレーションで最も大切にしているのは「心」です。心で繋がっているからこそ、できあがった作品に愛着が湧き、良いモノが生まれると思っています」

未碧の映像制作にかける情熱と、自由かつ挑戦的なアプローチは、彼の作品に独自の魅力を与えている。都内で開催された最新作『AlreadyNaked』の上映会では、サーフィンをしない人たちからの反響も高く、自信を深めるきっかけとなった。最近では、茅ヶ崎の若手サーフィンチーム「C-boys」の活動に参加し、ビーチクリーンイベントを撮影、その様子を映像としてまとめた。この活動を通じて自然環境への意識が高まり、撮影中に無意識にゴミを拾うようになったという。こうした経験が、映像制作に新たな視点をもたらしている。将来的には、音楽やスケート、さらにはサーフィン以外のカルチャーとの融合を目指し、サーフィンに触れたことのない若い世代にもその魅力を伝えられる作品を作りたいと考えている。

「自分の作品を通して伝えたいのは、表現の自由さです。作品を発表する際、どうしても周囲の評価を意識してしまいますが、本来、表現は自由で楽しいものであるべきだと思っています」

自由であることを大切に、楽しいモノ作りを続ける、それが未碧の信念だ。映像は、彼にとって“ありのまま”を伝える手段。『Alreadynaked』のタイトルにもあるように、「映像を通じて、自分が思っていることをそのまま表現したい」と語る。因みに「ありのまま」という言葉は、見た目ではなく、内面のことを指している。

「言葉で伝えるのが苦手だからこそ、映像を通して自分の気持ちを表現できると感じています」

未碧はこれからも感性を磨き、映像を通じて新しい価値観や想いを発信し続けるだろう。彼の作品が今後どのように進化していくのか、ますます楽しみだ。

茅ヶ崎市出身。偶然手にしたビデオカメラでサーフィンの撮影を始め、映像制作の魅力に引き込まれる。『Boys On Analog』、『Alreadynaked』など独自の表現方法でアプローチを仕掛ける。@miryu_tanaka

text_Nachos

>>SALT...#04から抜粋。続きは誌面でご覧ください

TAG #Alreadynaked#SALT...#04#STORIES behind THE WAVES#サーフフィルム#田中未碧

- STORIES behind THE WAVES/映像の先に繋がるもの_05 Rise/畑勝也

- 2026.02.09

サーフィンは、自然との深い対話を楽しむ文化だ。波の動き、太陽の光、その中で生きるサーファーたち。そこには、瞬間ごとに無限の可能性が広がっている。その可能性を映し出すのが、フィルマーの仕事だ。映像は単なる記録ではなく、彼らの“フィルター”を通して生まれる表現であり、心象風景を形にする、繊細なプロセスでもある。彼らの頭の中には、どんなビジョンが広がっているのか? それぞれの視点を通じて、サーフィンの魅力をどう表現しているのか? 6人のフィルマーの情熱と創造の世界に、少しだけ足を踏み入れてみた。

ロングボードカルチャーの復活を目指して

サーフィン映像を撮り続けて20年。Riseはロングボードの魅力を伝え、日本のサーフシーンを活性化させてきた。そして2024年のマリブでの撮影を機に、また新たな挑戦が始まる。

作品が誰かの心に届き、喜んでもらえることが何より楽しい

サーフィンの撮影を始めて約20年。映像制作に対する情熱は、サーフィンとの深い結びつきの中で生まれ、長い年月をかけて形作られてきた。映像を通じてサーフィンの魅力を伝えることに全力を注いできたが、最初から映像制作を意識していたわけではなかった。しかし現在では、日本のロングボードシーンで広く知られる存在となっている。フィルマーとしての呼称「Rise」は “サンライズ”に由来し、「もう一度日の出を迎え、新たな光を照らしたい」という強い思いが込められている。

「僕がサーフィンを始めた頃は、ロングボード専門誌『ON THE BOARD』や『NALU』があり、フィルマーの池田潤さんも活躍されていました。しかし、廃刊や一線から退かれる中で、もう一度ロングボーダーが注目される場所を作りたい……と考えるようになったんです」

映像制作を始めたきっかけは、ハワイとカリフォルニアで過ごした留学時代に遡る。約5年間、弟や友人とサーフィンをする際に、交代でお互いのライディングを撮影していた。最初は作品として発表する意図はなく、あくまで記録のためだった。しかし、後に世界的なシェイパーとなるカイ・サラスのライディングを撮影し、彼が喜ぶ姿を見たことでフィルマーとしての道が拓かれた。

ハワイ滞在中に、現地のサーファーたちを集めて撮影し、それを一本のDVDにまとめたところ、大きな反響を得る。これが転機となり、日本でも同じような取り組みをしようと決意。約2年間にわたりプロサーファーや新進気鋭の若手ライダー、レジェンドたちを撮影し、一つの作品を完成させた。

「当時、自分が観るサーフムービーはショートボードのものが多かったのですが、テイラー・スティールや池田潤さんをはじめとする日本の先輩たちの映像を観て、『面白いことをやっているな』と刺激を受けました」

Rise の目標は、単に映像を作ることではなく、その映像を通じてロングボード文化を盛り上げることだった。最初は編集技術も未熟だったが、経験を積むうちにスキルが向上し、映像にはロングボードのライディングに合うエモーショナルなロックやアコースティックなサウンドを組み合わせるなど、独自のスタイルを確立していった。予算がないときは、サウンドクラウドでインディズのアーティストを探して直接交渉し、楽曲の使用許可を得るなど地道な努力を続けた。

映像制作には多くの費用がかかり、DVDの販売でも赤字になることがあった。それでもRiseは、良い作品を作ることを最優先し、全力を注ぎ続けた。その結果、ついに彼の作品を支援する人々も現れるようになった。また、家族や仲間の存在も彼の作品に大きな影響を与えている。プロサーファーである弟の畑雄二のコネクションを活かし、日本各地で撮影を実現。さらに、SDGs 活動を行う先輩との出会いをきっかけに環境問題への意識も高まり、ビーチクリーン活動にも積極的に参加するようになった。撮影時にもゴミを見つけるとすぐに拾うなど、環境保護の意識を持ち続けている。毎年SDGsイベントの映像を無償で撮影・編集し、環境問題への関心を広める活動にも力を入れている。

彼の名が広く知られるようになったのは、コロナ禍に開催したオンラインコンテストだった。サーフィンの大会が次々と中止となる中で、ライディング動画を募集し、オンラインでのコンテストを企画。これが予想以上の反響を呼び、日本のロングボードシーンの活性化に大きく貢献した。そして2024年、ロングボードの聖地マリブで開催されるコンテストに日本人チームが参加することが決まり、彼はフィルマーとして同行することに。カリフォルニア時代の先輩・横手誠一さんを通じてMSA(Malibu Surfing Association)から連絡を受け、「僕も同行してドキュメンタリーを撮りたい」と申し出たのがきっかけだった。

「実はその時期、映像制作を続けることに迷いを感じていました。でも、この話が持ち上がったことで、再びモチベーションが上がったんです」

この作品は今年の3月に茅ヶ崎で上映され、観客に大きな感動を与えた。マリブでの撮影を通じて新たな視点を得た彼は、「また別の場所にサーフィン仲間と旅をし、その姿を映像に残したい」という新たな意欲を抱くようになった。

近年、若い世代のクリエイターたちが新しい発信をしている姿を見て、大きな刺激を受けていると言う。特に若手のフィルマーやアーティストの積極的な活動に影響を受け、自身の気持ちも引き締まった。

「良いライディングを撮影し、それに音楽を合わせ編集し、一つの作品として完成したときは、サーフィンをしていなくても、自分がサーフィンをしているような感覚になる。その映像が誰かの心に届き、観る人を喜ばせることが何より楽しい」

この感動こそが、Riseが映像制作を続ける最大の原動力となっている。

大阪生まれ大阪育ち。父の影響で幼少期からサーフィンを始める。高校卒業後カリフォルニアに約1年住んだ後、ハワイ・マウイ島の大学に進学。その時に手にしたビデオカメラがきっかけで、撮影活動を始める。@rise_lb

text_Nachos

>>SALT...#04から抜粋。続きは誌面でご覧ください

TAG #Rise#SALT...#04#STORIES behind THE WAVES#サーフフィルム#畑勝也

- STORIES behind THE WAVES/映像の先に繋がるもの_04 Hefty Beef/森脇海

- 2026.01.27

サーフィンは、自然との深い対話を楽しむ文化だ。波の動き、太陽の光、その中で生きるサーファーたち。そこには、瞬間ごとに無限の可能性が広がっている。その可能性を映し出すのが、フィルマーの仕事だ。映像は単なる記録ではなく、彼らの“フィルター”を通して生まれる表現であり、心象風景を形にする、繊細なプロセスでもある。彼らの頭の中には、どんなビジョンが広がっているのか? それぞれの視点を通じて、サーフィンの魅力をどう表現しているのか? 6人のフィルマーの情熱と創造の世界に、少しだけ足を踏み入れてみた。

音と色彩を追求するクリエイティブな感性

サーフィンとストリートカルチャー、そして仲間との深い絆を描くHefty Beef。互いを認め合い、ともに歩む。その想いが結実した映像には、“ラブ&ピース”の精神が刻まれている。

サーフィンとストリートカルチャーを融合した独自の美学

近年、SNS やNobodySurf などのプラットフォームで頻繁に目にするフィルマーネーム"Hefty Beef"(ヘフティビーフ)。その本名は森脇海。彼がこのユニークな名前を使うようになったのは、ある日友人たちとオンラインゲーム「Among Us」をプレイしていた際に、ランダムに割り当てられた名前が“Hefty Beef”だったことに由来する。カナダ人の友人にその意味を尋ねると、「分厚くてジューシーなステーキのような肉って意味だ!」と説明され、その響きとユーモラスな意味が気に入り、以来フィルマーネームとして使用している。

彼が映像制作の世界に足を踏み入れたきっかけは、現在の奥さんとの出会いにある。当時、彼女が映像を撮影していたことがきっかけでカメラに興味を持ち始めると同時に、サーフィンにも傾倒していった。そして、牧之原でローカルサーファーの原田空雅と出会う。この出会いが彼の人生における大きな転機となった。原田の独創的でスタイリッシュなサーフィンを目の当たりにしたとき、「この映像を残さなければならない!」という強い使命感に駆られ、すぐにカメラを購入し撮影を開始した。周囲にフィルマーがほとんどいなかったことも後押しし、次第に映像制作の道へ深くのめり込んでいった。

Hefty Beefが目指しているのは、単なるサーフィン映像の制作ではなく、「自分がかっこいいと思うものを形にすること」。彼の映像にはサーフィンとストリートカルチャーが融合した独自の美学が反映されている。意外なことに、彼はサーフィン映像をあまり観ず、むしろスケートボードや他のカルチャーからインスピレーションを得ることが多い。特に影響を受けたのが、シュプリームのクリエイター、ウィリアム・ストロベック。その独特の視点や編集手法に魅了され、それらのエッセンスを自身の作品にも取り入れている。

撮影時に最も気を配っているポイントを尋ねると、「光の角度と海の色」と即答した。太陽の位置や光の入り方、海がどのような色を映し出すかを慎重に観察しながら撮影を進める。この技術は、スノーボードや山での撮影経験を通じて学んだという。「太陽の角度次第で、光の陰影や色の出方が劇的に変わるので、時間と場所の選定には特に気を遣っています。ただ、こだわりすぎて時間が足りなくなり、『あの時、こうしておけばよかった』と後悔することも多いですね」。この悩みはフィルマーだけでなく、クリエイターなら誰しもが抱えるものかもしれない。

編集作業で特にこだわっているのは「音楽」。映像の構図やアングルも重要だが、音楽が作品の印象を決定づけると語る。クラブやライブに足を運び、さまざまなジャンルの音楽を聴くことで、自身の作品に最適なサウンドを探し出す。「ヒップホップ、ジャズ、ダンスミュージックなど、特定のジャンルに縛られず、好きなものをミックスして形にしています。万人に伝わらなくてもいい、自分の中で『これだ!』と思うものを常に模索しています」。

映像制作を始めて3~4年ほどのキャリアだが、創作の過程で行き詰まることも少なくない。「最近も自分の映像がマンネリ化しているのではないかと悩んでいました。でも、友人と遊んだり環境を変えることで頭をリフレッシュすることができました」。彼にとって新たなアイデアは、日常の遊びやリラックスした瞬間から生まれることが多いという。「仲間と遊んでいるときに感じたことがヒントになったり、逆に1人でリラックスしているときに『これだ!』と思いつくことがよくあります。正解かどうかは分からないけど、流れに任せて進んでいきたいですね」。

SNS の評価や他人の意見には左右されず、「自分が納得できるか」を最も大切にしているHefty Beef。“バズるリール”を作ることには関心がなく、ただ純粋に「自分が本当に表現したいこと」を追求し続けている。その姿勢は、彼が目指す映像制作の本質「アートであり続けること」を体現している。

昨年、原田空雅をフィーチャーしたフィルム『MAD SKIING』の上映会が原宿のアートギャラリーで開催され、そのPR 映像が表参道の交差点にあるビルの巨大モニターに映し出された。東京の中心地で自分の作品が流れるという経験は、CGにも初挑戦した彼にとって、大きな学びとなった。

Hefty Beef の最終目標はまだ明確に決まっていない。しかし今考えているのは、「サーフィンの技術の上手い下手に関係なく、自分がかっこいいと思うサーファーをピックアップし、世界に発信し、認めてもらうこと」。そのためには、被写体であるサーファーの個性や魅力を最大限に引き出すことが自分の役割だと考えている。

「自分の映像とは何か、次に何を作るべきか――それを常に考え続けることが大切。新しいアイデアや表現を探し続ける姿勢は、これからも変わらないと思います」

彼が追い求めるのは、単なる映像作品ではなく、ミックスカルチャーの表現。サーフィン、ストリート、音楽、それらを融合させ、一つの作品として昇華させる。その探求はまだ始まったばかりだ。

静岡県出身。横乗りの世界に魅了され、サーフィン、スケート、スノーボードに傾倒。サーフィンとストリートカルチャーの融合を追求し、独自の視点で一瞬の美しさを切り取る。多数のメディアに取り上げられる注目のフィルマー。@hefty_beef

text_Nachos

>>SALT...#04から抜粋。続きは誌面でご覧ください

TAG #Hefty Beef#SALT...#04#STORIES behind THE WAVES#サーフフィルム#森脇海

- STORIES behind THE WAVES/映像の先に繋がるもの_03 Nico Ramos

- 2026.01.14

サーフィンは、自然との深い対話を楽しむ文化だ。波の動き、太陽の光、その中で生きるサーファーたち。そこには、瞬間ごとに無限の可能性が広がっている。その可能性を映し出すのが、フィルマーの仕事だ。映像は単なる記録ではなく、彼らの“フィルター”を通して生まれる表現であり、心象風景を形にする、繊細なプロセスでもある。彼らの頭の中には、どんなビジョンが広がっているのか? それぞれの視点を通じて、サーフィンの魅力をどう表現しているのか? 6人のフィルマーの情熱と創造の世界に、少しだけ足を踏み入れてみた。

サーフカルチャーを紡ぐ、ナラティブの世界

短尺コンテンツとは一線を画す、物語のあるサーフフィルム。サーフィンと自然が織りなす美しい映像は、映画的なアプローチにより、観る者だけでなく出演するサーファーをも魅了する。

圧倒的な技術に、“今”を切り取る観察眼と直感

ニコが撮るサーフィンの映像には、光、音、空気感を通じて一貫した「美」が感じられる。洗練されていてクリアながら、クセがなく心地よい。その映像はまるでインテリアの一部のように、部屋で繰り返し流していたくなる。そんな彼が映像制作を始めたきっかけは、「日本のアニメ、ボリウッド映画、韓国のテレビドラマ」と聞いたときは正直驚いた。フィリピンで育ち、テレビのチャンネルが2つしかない中で夢中になって観ていたと言う。「’80~’90年代のアニメには、生々しくて純粋な何かがあり、しっかり向き合えば人生の教訓にもなり得る」とニコ。直接的には映像からその影響が感じられないかもしれないが、彼の作品の根底には確かにその精神が息づいている。

また、母が写真家だったこともカメラを手にするきっかけになった。最初に使ったのは使い捨てのKodak のカメラで「とても刺激的だった」と振り返る。その後、母のCanonのデジタルカメラをこっそり持ち出して、街中で撮影を始めた。大学では機械工学を学んでいたが、次第にサーフィンにのめり込んでいった。ラップトップ片手に旅をしながら働ける仕事を模索し、UCI(カリフォルニア大学アーバイン校)でコンピューターサイエンスを学ぶことを決意。しかしある日、直感とも言える内なる声を聞く。

「ニコ、カメラを持て。それが君のやりたいことだ」

その言葉に導かれるように、彼は編入を辞めて映像の世界へ飛び込んだ。最初に撮影を始めたのはニューポートビーチのブラッキーズ。アレックス・ノストやロビン・キーガル、ジャレッド・メルといったスタイルサーファーが集うスポット。ここで彼はサーフカルチャーにどっぷり浸かることができた。現在はROXY、Album Surfboards、Tyler Warren Surfboards、Daydream Surf Shopといった人気ブランドの映像制作を手掛けるフィルムメーカーとして活躍している。

彼のスタイルはストーリーを重視した長尺の作品作り。SNS 向けの短尺動画やコンテンツ制作とは一線を画し、サーファーの姿をより深く描くことを目指している。「今のコンテンツ至上主義の世界では、この考え方は受け入れられにくいかもしれない。でも、サーフィンは未知への旅であり続けるべきだ」と語る。特にライディングは可能な限りカットせず、テイクオフからフィニッシュまですべて見せるようにしている。

ニコのインスピレーションは日常の中にある。「自分は完全にビジュアルパーソン(視覚的にインスピレーションを得るタイプ)だ」と言い、友人との何気ない会話、音楽、日々の風景からアイデアが湧き上がり、木が空に向かって成長するように、ビジョンが形作られていく。「よく聞く、よく見る、よく感じる」ことが、創作の源泉だ。また、タイラー・ウォーレンからも大きな影響を受けていると言う。特に「撮影したその日に写真や動画は投稿せず、時間を置く」という姿勢に共感している。「タイラーは素晴らしいサーファーであり、シェイパーであり、彼の絵画を見てわかるように本物のアーティストだ。学ぶべきことが多く、尊敬しているよ」と語った。

彼の映像は、サーファーと自然の調和を完璧なタイミングで捉えた美しい作品だが、事前準備はほとんどしない。前夜に機材を整える程度で、「その瞬間に自分が求めるものがすぐに分かる」という。撮影時点で彼の頭の中ではすでに編集が終わっており、あとはレゴブロックのように映像を組み合わせるだけだと話す。それは緻密な計算ではなく、観察眼と直感の賜物である。「リンコンで撮影しているとき、あるプロサーファーに『今日の波予報は見た?』と聞いたんだ。すると『いや、全く見ていない』と返ってきた。まさにそれがサーフィンの本質だと思った」。彼が敬愛を抱いているアメリカの映画監督、マーティン・スコセッシの言葉「Stay in the present(今を見据えよ)」が思い出される。

完璧主義に囚われすぎないことも、彼が大切にしている点だ。かつては時間をかけて完璧な作品を作れば、満足感に繋がると考えていた。しかし、それは創作を完結させる上での最大の障害になり得ると悟った。今では肩の力を抜きながらも「じっくり観察すること」が大事だと捉えている。それさえできれば、編集も、音楽もすべてが自然と繋がってくる。そして、生まれた国や文化の違いを、個性として表現できるように自分なりの“味”を追求することも心がけている。

「成長するために、とにかく作り続けることをモットーとしている。シンプルだけど、それに尽きる。でも実際には、この考えと常に格闘しているんだ。人生には浮き沈みがあり、モチベーションを保つのが難しいときもある。でも、良いエネルギーも悪いエネルギーも、それぞれに美しさを見出し、それをクリエイティブな表現に変えることが重要なんだ」。

10年間はサーフムービーの制作に没頭してきたニコだが、今後は監督として“長編映画”の制作を目指している。すでに3本の物語を書き始めており、「自分の中で温めているアニメの影響が必ず色濃く出るだろう」と語っていた。イマジネーションがどこまでも広がり続けるニコ。どんな作品が生まれてくるのか、今から楽しみだ。

通称ニコ。カリフォルニアを拠点に活動するフィルムメーカー兼フォトグラファー。フィリピンの楽園・ビルコ地方出身で、14歳のときにカリフォルニアへ移住。豊かな自然から得たインスピレーションを作品に反映させている。@nicoramosfilms

text_Alice Kazama

>>SALT...#04から抜粋。続きは誌面でご覧ください

TAG #Nico Ramos#SALT...#04#STORIES behind THE WAVES#サーフフィルム

- STORIES behind THE WAVES/映像の先に繋がるもの_02 Kuio-okalani Young

- 2025.12.30

サーフィンは、自然との深い対話を楽しむ文化だ。波の動き、太陽の光、その中で生きるサーファーたち。そこには、瞬間ごとに無限の可能性が広がっている。その可能性を映し出すのが、フィルマーの仕事だ。映像は単なる記録ではなく、彼らの“フィルター”を通して生まれる表現であり、心象風景を形にする、繊細なプロセスでもある。彼らの頭の中には、どんなビジョンが広がっているのか? それぞれの視点を通じて、サーフィンの魅力をどう表現しているのか? 6人のフィルマーの情熱と創造の世界に、少しだけ足を踏み入れてみた。

サーフィンと映像、二刀流の才能が開花

カウアイ島でのサーフィンと映像制作。そのどちらにも共通するのは、大自然の流れを感じること。水の中で生まれるアイデアを形にし、理想のライフスタイルへと近づいていく。

自然とシンクロする、サーフィン&クリエイション

サーフビデオグラファーの多くは自身もサーファーであるが、出演から編集までこなす者は少ない。クイオ・ヤングは、母がサーフィン業界にいた影響で幼い頃からサーフィンに没頭し、かつてWSL に出場していたほどの腕前を持つ。一方で映像クリエイターとしても活動し、旅をしながら作品を制作。自身が主演することで、彼の映像には独自の個性が生まれる。毎日サーフィンをする中で、誰かが撮った自分の映像を受け取り、それを見ながらアイデアを膨らませていく。「他のサーファーにアイデアを共有して意見を聞くのは気が引けるし(笑)、その時間があるならクリエイションに使いたい」と語るように、自ら撮影・編集し、試行錯誤を重ねるスタイルを確立。挑戦の連続を楽しみながら、作品を生み出している。

サーファーと映像クリエイター、二つの顔を持つクイオをもっともよく映し出した作品が『Bag Poi』だ。Poi(ポイ)は、タロイモの球茎を発酵させて作られるハワイの伝統的な主食。タロイモはハワイの神話や伝説にも深く関わっており、文化の中心的な存在、社会的な絆など、精神性において重要な役割を果たしている。オンラインスクールで農業学を学んでいたとき、クイオは本屋でポイに関する書籍を手に取り、人の人生の変遷と植物の成長の過程に多くの共通点があることに気づいた。その気づきがこの作品の着想となった。タロイモ畑とサーフシーンを交錯させ、アライア、ショートボード、ロングボードなど多彩なライディングを自身で披露しながら、畑仕事のシーンも織り交ぜた。音楽には亡き父の未完成のハワイアンミュージックを採用。「言葉では伝えづらい自分のアイデンティを表現する良い手段になった。自分が何者で、何をして、何を愛しているのか……。その一端を垣間見ることができる」。クイオの多面的な興味、両親から受け継いだもの、個性が表現されている作品を、ぜひ一度視聴してほしい。

初めてカメラを手にしたのは12歳の頃。Minolta X-500のフィルムカメラで、マニュアル撮影を独学で学んだ。カウアイの大自然に囲まれて育った彼が科学的視点から植物に興味を持ち、オンラインスクールで園芸科学を学ぶのは自然な流れだった。その後、サーフィンをしながら農園を経営し、コロナ禍の需要増もあり、ビジネスは成功。並行して趣味だった写真撮影が次第に仕事へと繋がり、サーフィン写真の販売や撮影依頼を受けるようになった。ある時、仲間と話し合い、ショートムービーを制作。地元の映画館で上映イベントを開くと、島内外から予想以上の観客が集まり、大盛況となった。これをきっかけに2019年、『Pulu TV』というメディアプロダクションを仲間と立ち上げる。「Pulu」とはハワイ語で「水をたっぷり含んだ状態」を意味し、何かに深く没頭するクイオの生き方を象徴する言葉だ。また、新芽、成長、豊かな土壌といった意味も含まれており、「Grow what we do(自分たちの活動を育てる)」という理念のもと情熱を注いでいる。

こうして映像制作が本格的な仕事となり、2021年にはフルタイムのキャリアとして確立。農園はビジネスパートナーに売却し、カリフォルニアに移住してSTAB Magazineで映像制作を担当。チャンスにも恵まれ、スキルを磨いていった。しかし2023年、仕事でハワイを訪れた際、「やっぱりここにいたい」と実感。シティライフも悪くなかったが、自分の生まれ育った自然豊かな場所にいるときとは違う。「自然を愛している。地球への感謝が、サーフィンやクリエイションのすべてに現れている」と語る。

クイオの特異な点は、“オタク気質”にあるかも知れない。興味を持ったことは徹底的に学ぶタイプで、「見た目では分からないかもしれないけど、知れば知るほど『こんなオタクは見たことがない』とよく言われる(笑)」と語り、その性格はフィルミングにも活かされている。メディアやビデオ制作などの学校には通っていないし、師匠もいなければ、手ほどきを受けた人もいない。自分の使うツールやカメラに関する本を読み漁り、YouTubeなどで研究を重ねるのが彼のスタイル。情報を整理し、独学で技術を磨く姿勢は学生時代から変わらない。「カメラも映像制作も学びに終わりはない」と、その探究心は尽きることがない。

現在、クイオは新しいフェーズに入り、自身が主演するのではなく、他者のストーリーを描くことにも関心を寄せている。レンズを通してその人の新たな一面を引き出し、彼らのビジョンやアイデアを形にすることに喜びを感じはじめている。

昨年の冬、海外に散らばる『Pulu』のメンバーが集結し、新作の撮影を行った。2025年の夏頃にリリースを予定しており、大規模なイベントも計画中だ。現在、クイオは理想に近い生活を送りながら、毎日サーフィンして、スキルを向上させている。しかし彼の最終目標は、表現活動家としての映像制作とイベント開催を定期的に行ない、それだけで生計を立てること。波乗りとクリエイションだけにフォーカスできる日が訪れることを夢見ている。

「僕にとって一番大切なのは、水の中にいること。理想の波に乗れれば、それだけで幸せ。仕事もサーフィンも成長し続けたい」。

クイオオカラニ・ヤング / Kuio-okalani Young

カリフォルニア生まれ、カウアイ島育ち。母はサーフイベントのプロデューサー、亡き父はミュージシャン。探究心旺盛で、サーフィンスキルも高い。ビデオグラファーとしても多くのクライアントを持つ多才なクリエイター。@kuioyoung

text_Alice Kazama

>>SALT...#04から抜粋。続きは誌面でご覧ください

TAG #Kuio-okalani Young#Pulu TV#SALT...#04#STORIES behind THE WAVES#サーフフィルム

- STORIES behind THE WAVES/映像の先に繋がるもの_01 The Cigarette Surfboard

- 2025.12.22

サーフィンは、自然との深い対話を楽しむ文化だ。波の動き、太陽の光、その中で生きるサーファーたち。そこには、瞬間ごとに無限の可能性が広がっている。その可能性を映し出すのが、フィルマーの仕事だ。映像は単なる記録ではなく、彼らの“フィルター”を通して生まれる表現であり、心象風景を形にする、繊細なプロセスでもある。彼らの頭の中には、どんなビジョンが広がっているのか? それぞれの視点を通じて、サーフィンの魅力をどう表現しているのか? 6人のフィルマーの情熱と創造の世界に、少しだけ足を踏み入れてみた。

“ 吸い殻”でサーフボードを作るドキュメンタリー

2024年に、タバコの吸い殻のゴミからサーフボードを作るドキュメンタリー『The Cigarette Surfboard』を制作した2人。サーフコミュニティを通して海洋保護の問題に正面から立ち向かう。

コミュニティの力を信じ、環境問題をシェアし続ける

北カリフォルニアで育ったベンは、8歳のときに古いビデオカメラを見つけたことをきっかけに、映像の世界に魅了される。スケートボードやサーフィンをする友人を撮影し、大学では映画とデジタルメディアを専攻。そんな彼が、サンタクルーズのサーフィンコミュニティを通じてテイラーに出会ったのは2014年。サーフィンへの情熱と環境問題への関心という点で、2人はすぐに意気投合。テイラーが大学のインダストリアルデザインの授業で制作するシーンをベンが撮影し、試験的に短編映像を作るなど、共同作業を始めた。転機が訪れたのは2017年。テイラーがカリフォルニアのビーチで拾ったタバコの吸い殻を使ってサーフボードを制作し、VISSLAとサーフライダーファウンデーションが主催する『Creators& Innovators Upcycle Contest』で優勝。この快挙が2人を新たなのステージへと押し上げた。

「自分たちには次に何ができるのか?」「世界のサーファーたちは海の環境を守るためにどんな活動をしているのか?」そんな疑問を抱いた彼らは、一歩ずつ行動を開始する。まず、シギーボード(タバコの吸い殻で作ったボード)を機能的なものにするため、トラビス・レイノルズやロブ・マチャド、ライアン・ハリス、マーク・アンドリーニなど、カリフォルニアの名だたるシェイパーに協力を依頼した。こうして本格的なシギーボードを完成させると、そのボードを持ってハワイやタヒチ、アイルランドなど世界各地を訪れ、プロサーファーや環境活動家などに実際に乗ってもらいフィルミングを進めた。また、タバコが環境や健康に及ぼす影響について専門家へのインタビューも行い、フィルムに組み込んでいった。やがて2人は、シングルユースフィルターの禁止を求め、行政へ働きかけるまでに至る。

「(フィルターがプラスチックであることから)タバコの吸い殻は、シングルユース文化を象徴している。拾った吸い殻を使ってサーフボードを作り、人々に伝えるうちに、より大きなストーリーを届けるべきだと気づいた」とベンは語る。

世界各地での撮影を終え、編集作業を始めたベンは膨大なフッテージの整理に圧倒されながらも、「3つのパートに分ける」手法を取り入れ、作業負担を大きく軽減させた。

ACT1では、テイラーのストーリーとコンテストでの優勝までの道のり、ACT2では世界を巡り、オーシャンアクティビストたちと出会う旅、そしてACT3ではテイラーがサンタクルーズに戻り、シギーボードを草の根運動の象徴とし、実際に行動するまでの過程を描いた。この構成により、映像は観客にとっても分かりやすいものとなった。

当初は10分程度のショートムービーとして制作する予定だったが、最終的には1時間半の環境ドキュメンタリーに仕上り、完成までに約7年を費やした。2024年の公開以降、彼らはアクティビストとしてシギーボードと共に旅をし、各国の映画祭への参加やサーフィンおよびビーチ関連のイベント出展、教育機関やコミュニティセンターで上映しながら、この活動を伝えようと奮闘している。

「編集をする上で他に大事にしていたことは?」と尋ねると、「きちんと寝ること」とベン。すると横からテイラーが「いや、全然寝てなかっただろ(笑)」とツッコむ場面も。実際、ベンは何年にも及ぶ制作期間中、寝る間を惜しんで作業に没頭していた。「こうした大きなプロジェクトでは、どうしてもプレッシャーを感じてしまう。でも、テイラーが何年もかけて素晴らしいジギーボードを完成させたように、自分もこのフィルムをきちんと編集してまとめる責任があると思った」。睡眠時間は少なかったものの、メンタルヘルスには気を配り、サーフィンしながら自分をリセットする時間を大切にした。

たった2人で始めたプロジェクトであるが、その過程では多くの人が携わっている。スタート当初から応援してくれる仲間や、SNS で発信したミニクリップに感銘を受けた人々が支援の輪を広げ、新たな人を繋げてくれた。各地のコミュニティのパワーも強く、まるで雪だるまのように大きくなっていった。「サーフィンは共通言語であり、世界中の人たちと繋がれるツール。僕たちのシギーボードは、場を和ませる役割も果たしている」とベン。彼らは常にオープンであることも心がけており、新しい人との出会いや会話を大切にしている。実際、2人はとても気さくで話しやすく、そんな人柄がこのプロジェクトの共感を呼び、広がり続けているのだろう。

これまでに多くの試練と挑戦を乗り越え、自問自答を繰り返しながら成長してきた。彼らの努力の結晶は、この1時間半のフィルムの隅々にまで感じられ、観る人の心を動かしている。

「このフィルムが世界中に広がり、永く受け継がれ、何世代にも渡ってインスピレーションを与え続けることができたら、それは本当に素晴らしいこと」とテイラー。「僕たちは、ビジュアル・ストーリーテリングの力が人々を行動へと駆り立てると信じている」とベン。2人は、この映像を観た人々がそれぞれのコミュニティへ持ち帰り、さらに広めて行くことを願っている。小さな一歩が、やがて大きな変化へと繋がると信じて。

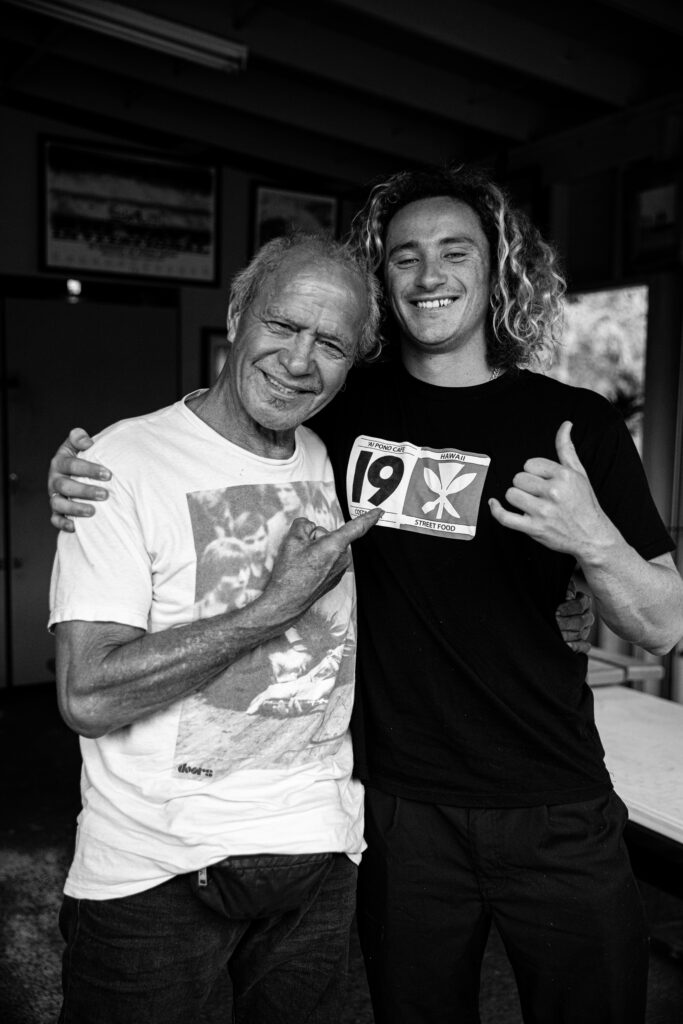

Ben Judkins(ベン・ジャドキンス)、 Taylor Lane(テイラー・レーン)

カリフォルニア・サンタクルーズを拠点に活動。UCSB の学生時代に映画とデジタルメディアを学び、フィルマーとして活動するベンと、幼い頃からガレージでものづくりを得意とし、持続可能な制作物に取り組むテイラーのコンビ。

@thecigarettesurfboard

text_Alice Kazama

>>SALT...#04から抜粋。続きは誌面でご覧ください

TAG #Ben Judkins#SALT...#04#STORIES behind THE WAVES#Taylor Lane#The Cigarette Surfboard#サーフフィルム

© SALT… Magazine All Rights Reserved.

© SALT… Magazine All Rights Reserved.